10年後の小学生の学びはどうなる?—「探究が当たり前」になる時代に向けて、親として知っておきたいこと—

「これから教育はどうなっていくの?」「小学生のうちに何をしておくといいの?」

――保護者の方から、よくそんな声をいただきます。その問いには、一つの正解があるわけではありません。

ただ、学びの姿がこれまでどう変わってきたのか、そしてこれからどのように変わろうとしているのかは、国(文科省)の動きからある程度見えてきます。そうした視点は、きっと保護者の皆さまにとってもヒントになるはず。

今回の記事では、その概要をご紹介します。

2020年から始まった「探究的な学び」の流れ

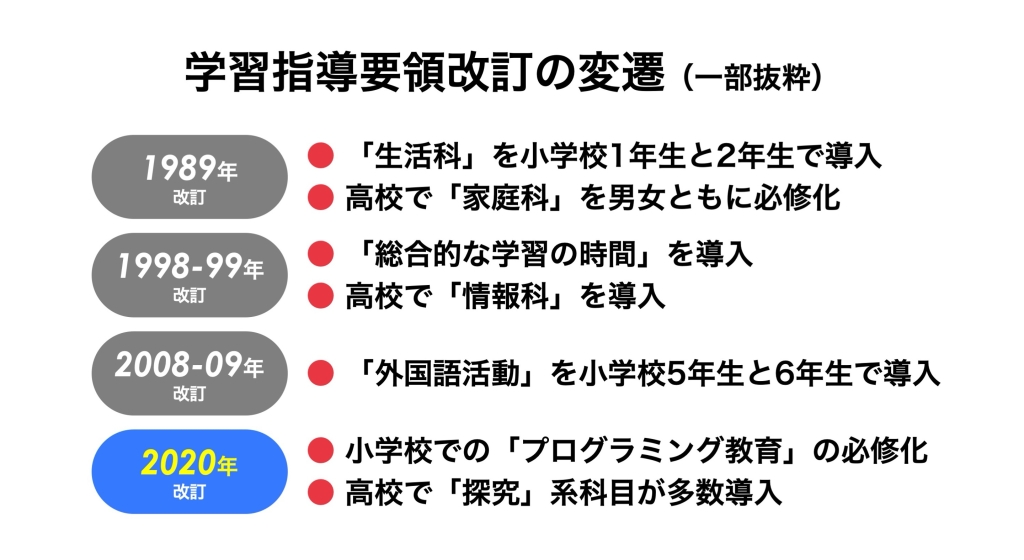

学校教育のベースとなる「学習指導要領」は、およそ10年に1度改訂されます。直近の改訂は2020年。この年から、新しい時代の学びの実践が大きくスタートしました。

大きな柱となっているのが「主体的・対話的で深い学び(いわゆるアクティブ・ラーニング)」です。小・中・高全体で教科横断で導入が進められ、生徒自身がテーマや問いを設定したり、グループで議論や調査をしたり、成果を発表したりすることが、いまや特別なことではなくなりました。

特に象徴的なのが、高校で新設された必須科目「総合的な探究の時間」。3年間を通じて探究活動に取り組むことがカリキュラムとして組み込まれているのです。もちろん、実践のレベルは、学校やクラス、生徒によって差がありますが、10年前と比べれば大きな変化が起きているのは間違いありません。

さらに、コロナ禍をきっかけにICT(タブレット等)の導入や活用が一気に進んだことで、探究的な学びを後押しする環境も整いつつあります。

2030年からは何が変わるのか?

ー教育課程の柔軟化によって、「個人探究」を当たり前にー

そして、前回の改訂から5年が経ち、次期学習指導要領の検討時期に入りました。すでに国の審議会では本格的な議論が始まっています。まだ方向性は確定していませんが、その中でひとつのキーワードになっているのが「教育課程の柔軟化」です。

これは、教科ごとの授業時間を一律に“固定”するのではなく、学校ごとに時間配分をある程度自由にデザインできるようにしようという発想です。余白が生まれることで、地域の特色を活かした学びや、探究活動・個別学習に時間を振り向けやすくなります。

こうした方向性で議論が進んでいる背景の一つには、現状の探究活動の課題があります。ここ10年で実践の量は大きく増えましたが、先生方からは「どうしても全員で歩幅をそろえる、グループ活動中心になりやすい」「個々に丁寧に伴走することが難しい」といった声が多く聞かれます。

探究といえば「一人ひとりの興味や問題意識に根ざした学び」を思い浮かべる方が多いと思いますが、1クラス30人前後を1人または2人の先生で見ている現場では、生徒一人ひとりの“好き”や“なぜ?”に徹底的につき合う“マイ探究”にまで踏み込むのは容易ではありません。

だからこそ、教育課程の柔軟化とICTの活用によって、個々人の学びの深まりに時間と視線を移していけるかが、これからの大きな一歩になるのです。もちろん、全国の教育現場でこれを実現するのは相当な難易度を伴います。それでも、国の議論が本格的にその方向へと進み始めているのは確かであり、次の時代の学びに向けた大きな挑戦がいま始まろうとしています。

2013年から「個人での探究・創造活動」を軸にしてきたエイスクール

実は、探究学習塾 a.school(エイスクール)は、2020年の学習指導要領改訂よりはるか前の2013年の創業以来、一貫して“学びの本質は個人の探究・創造にある”という立場でプログラムや学びの場を設計してきました。国の動きを先読みしていたわけではありません。ただ、学びの本質はそこにあり、いずれ世の中の学びの中心となるべきだという信念のもと、一歩一歩活動を重ねてきたのです。

学校ではどうしても集団で進める探究が中心になります。これは決して悪いことではなく、探究をどんな子どもたちにも広く届けやすいというメリットがあります。むしろ「学校だからこそできる探究」と捉えるべきだと思います。

だからこそ、私たちは「民間だからこそできる探究」として、子ども一人ひとりを学びの主体・主役として大切にし、個人の興味に火をつけ、深め、形にしていく場を育むことに注力してきました。これまでに何百人、何千人という子どもたちの学びに丁寧に伴走してきたつもりです。

まだまだ道半ばではありますが、そうした地道な活動が、いよいよ国の教育の方向性の本丸に重なり始めたことに、深い感慨を覚えています。

子どもたちの個人探究のサポートにおいて大切にしていること

「子どもたち一人ひとりの探究・創造的な活動」を推進するために、私たちは日々さまざまな工夫をしています。そのうち2つをご紹介するので、ご家庭での関わりのヒントになれば嬉しいです。

①きっかけづくりは大人の役割

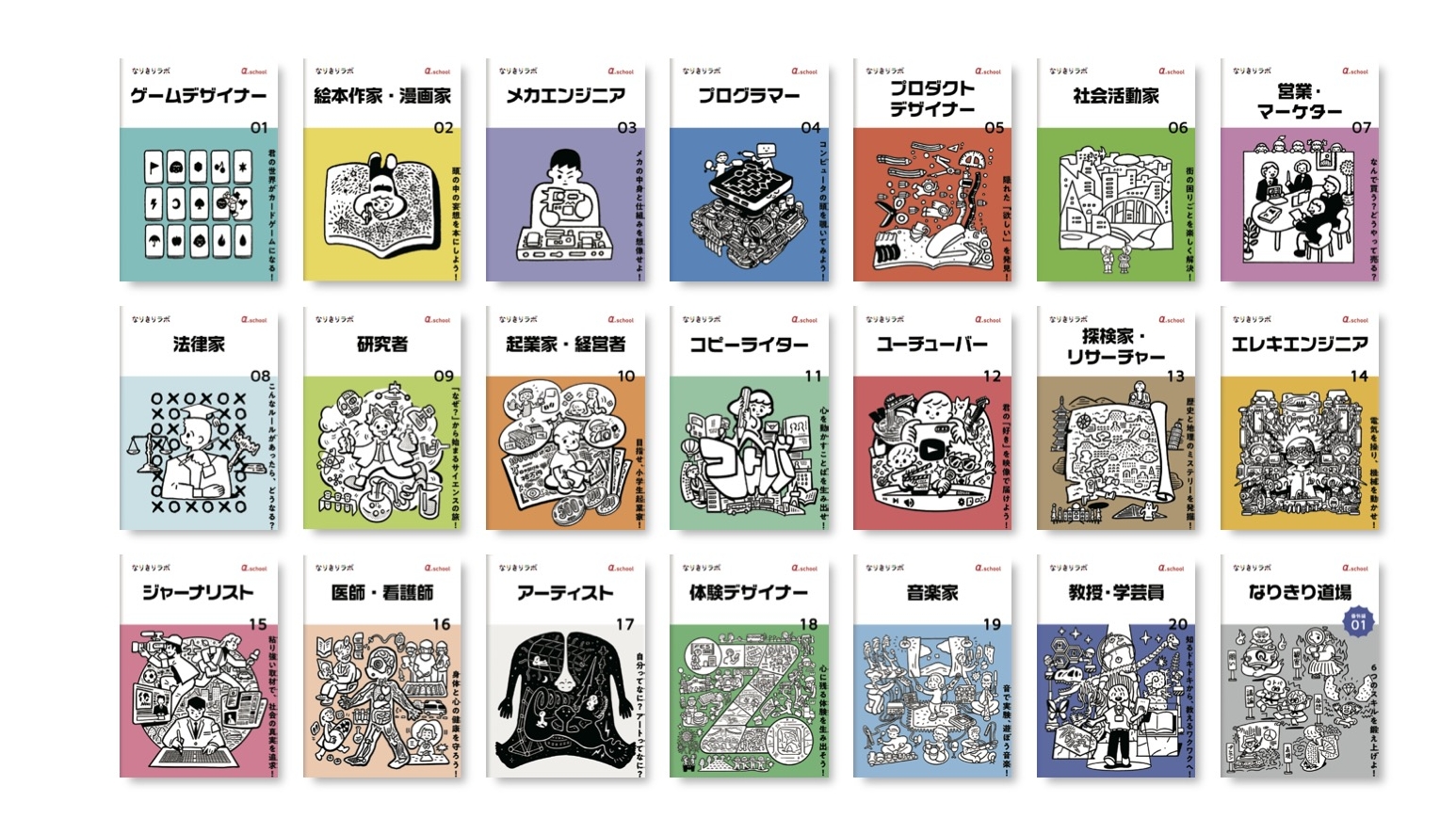

いきなり「好きなテーマで探究していいよ」と言われても、ほとんどの子は戸惑ってしまいます。もちろん、中にはもともと「これが好き!」と強い関心を持っている子もいますが、それだけに夢中になっていると、なかなか視野が広がらないこともあります。だからこそ、大人がさまざまなテーマの面白さを紹介し、学びの入口をつくることが大切です。その中で「やってみたい!」を見つけ、動き出すのは子ども自身。そんな関わり方が探究の広がりにつながります。

エイスクールでは、デザイン、ものづくり、研究、ビジネス、アートなど、40種類以上の探究プログラムを用意しています。小学生が3〜4年かけてじっくり取り組めるよう、カリキュラムを組んでいるのが特徴です。最初から「これが好き!」と夢中になれるテーマもあれば、あまり関心を持てないテーマもあるかもしれません。けれど、さまざまなプログラムに出会うことで視野が広がり、子どもが持つ潜在力を引き出していけると考えています。

また、この仕組みは実は運営側にとっても大きなメリットがあります。いきなり全員がバラバラのテーマに取り組むと、どうしても完全個別対応となり、サポートが難しくなってしまいます。そこで、まずは共通テーマで学びの基盤をつくり、その上で子どもたちが自由に発展させ、最終的にそれぞれの個性が表れる作品に仕上げていく——そんな設計にしています。共通の軸を持ちながらも多様な成果が生まれることで、クラス全体に一体感が生まれるのも特徴です。これはご家庭での探究ではなく、教室だからこそ実現できる学び方だといえるかもしれません。

②道中一緒に楽しみながら、じっくり伴走する

子どもに寄り添う大人にとって大切なのは、まず「一緒に楽しむ・面白がる」ことです。誰かが楽しんでいる空気は周囲に伝わりますし、自分の好きが他の人にも面白いと感じてもらえることで自信につながります。難しい場面でも、一緒に楽しみながら試行錯誤して乗り越えることができれば、それ自体が力になります。支援する立場だからと距離を取りすぎると、熱量は生まれにくいのです。

さらに、子どもを丁寧に観察し、対話を重ねて「何をやりたいのか」「どこでつまずいているのか」「どんな考え方をしているのか」を掴むことが重要です。大人の固定観念で早合点せず、じっくり引き出すこと。無条件の肯定だけではなく、ときに批判的な視点も投げかけつつ、最後は応援する。そのような“熱を持った伴走”こそが、子ども一人ひとりの探究を支えるのです。

未来の“当たり前”を、いまから始める

これから先、教育がどう変わっていくかは誰にもわかりません。学校は探究の場であると同時に、生活の場であり、地域との接点の場でもあり、人間的に成長するための総合的な環境です。だからこそ、探究だけに視点を絞らず、より広い目で考えることが大切です。

ただ、いま確実に見えている流れのひとつは、“探究の当たり前化”が進み、子ども一人ひとりの興味・関心を起点にした「個人探究」が学びの中心に近づいているということです。

エイスクールは、これまでも、これからも、子どもたち一人ひとりの「やってみたい」「挑戦したい」を応援したいと考えています。多彩なテーマとの出会い → 個々の興味関心との接続 → 個人プロジェクトの支援、という段階設計を通じて、子どもたちの「好き」と「社会」をつなげていきます。

少しでもピンときた方は、ぜひ一度体験にお越しください。